Partage

Librarioli №B – À son muet

◶ 09.06.17

☺Anna Holveck

21:24

🗨203

☺Anna Holveck

21:24

🗨203

Film, film expérimental écrit par Samuel Beckett et réalisé par Alan Schneider, 1965.

À SON MUET

Il s’assure de la fluidité des échanges, des vibrations et des déplacements.

Il est invisible. Il est attentif. Il sous-tient. Il tient la scène. Il enrobe ses mots

d’un courant d’air qui se déploie dans l’espace jusqu’aux oreilles du conteur.

Il transmet ainsi toute son énergie et

son attention à celui qui dit haut et fort…

BARTLEBY

« Je préférerais ne pas », dit-il, et il disparut en douceur derrière le paravent.

Durant quelques instants, je restai figé comme une statue de sel, à la tête de ma colonne de clercs assis. Recouvrant mes esprits, je m’avançai en direction du paravent, et demandai la raison d’une conduite aussi peu ordinaire.

« Pourquoi refusez-vous ?

— Je préférerais ne pas. » Avec n’importe quel autre homme, je serais aussitôt entré dans une colère épouvantable, et sans daigner ajouter un mot, je l’aurais ignominieusement banni hors de ma présence. Mais il y avait quelque chose chez Bartleby qui non seulement me désarmait étrangement, mais également, d’une manière qui tenait du miracle, me touchait et me déconcertait. Pince-nez retrouva sa courtoisie tranquille ; Gingembre croqua sa pomme de midi ; et Bartleby resta debout devant sa fenêtre dans l’une de ses plus profondes rêveries de mur aveugle. Le croira-t-on ?

Dois-je l’avouer ?

Cet après-midi-là, je quittai l’étude sans lui dire un mot de plus. Entendu, Bartleby, reste derrière ton paravent, pensai-je ; je ne te persécuterai plus ; tu es sans défense et aussi silencieux que tous ces vieux fauteuils ; en bref, je ne me sens jamais autant en paix que lorsque je sais que tu es là. » 1

Bartleby préférerait ne pas.

Cela m’est apparu comme une énigme.

Que veulent dire ces mots qu’il répète sans cesse ?

Je préférerais ne pas.

Cette phrase n’est pas terminée… Il en manque le complément d’objet direct. Bartleby est-il pauvre, malade, triste ou sage ? Que préférerait-il ne pas faire ? Pourquoi ? Il m’a d’abord semblé qu’il avait l’air d’être réfractaire à l’idée de vivre.

Son opacité me semblait lourde. Apathique, muet et vide, ce personnage m’apparaissait comme un être sombre et fermé, dépressif. Mais un élément m’a lentement fait changer de point de vue sur ce personnage : il n’avait pas l’air d’avoir décidé d’être ainsi. Tout semblait venir à lui, en lui. Bartleby ne réfléchissait pas, il était juste traversé par ce qui était là, sans volonté. Dans un élan peut-être optimiste et naïf, je me suis demandée : Bartleby ne pourrait-il pas être, au contraire, un personnage clair et lumineux ? J’ai observé les réactions que provoquait Bartleby sur son entourage. Il est celui par qui les questions arrivent. Le directeur est désarmé, déconcerté face à Bartleby. Mais il se sent également « en paix » lorsqu’il est là. Il provoque des réactions contraires et tout cela dans un silence presque absolu.

Comment et pourquoi cela arrive-t-il ?

Les corps sonores n’aspirent qu’au silence et à l’immobilité. 2

Bartleby est un personnage désincarné.

Son moi est absent. Dans son absence de volonté et dans son silence il perd une partie de son humanité. Il devient une matière inerte au même titre qu’un corps sonore. Tel une cymbale, il n’aspire qu’au silence et à l’immobilité : on frappe sur une cymbale, et elle disperse cette énergie jusqu’à retourner au silence. 3

Bartleby est presque muet. Mais, s’il ne produit pas de son, rien n’indique qu’il ne les reçoit pas. Qu’en fait-il ? Bartleby écoute t-il ?

Ses rêveries de mur aveugle reviennent tout au long du roman.

Serait-ce un indice ?

Bartleby passe le plus clair de son temps, derrière un paravent, à regarder un mur. Pas par la fenêtre pour s’évader de lui-même, non ! Il rêve en regardant un mur aveuglément. Surface délimitant l’espace. Immuable. Ce mur ne permet-il pas de renvoyer comme un boomerang l’attention de Bartleby vers l’intérieur de lui-même ?

Ou derrière lui-même ?

Ses rêveries de mur aveugle.

N’est-ce pas le mur, lui-même, qui est aveugle ? Si le mur est aveugle, et que Bartleby le regarde, alors rien ne le regarde puisque le mur ne le voit pas. Rien ne regarde Bartleby, et Bartleby regarde ce qui ne le regarde pas. Bartleby, ne serait-il pas ainsi le solitaire que décrit Rainer Maria Rilke ? 4

Ne tendrait-il pas l’oreille pour écouter l’ample mélodie de la vie ?

Le directeur de Bartleby est déconcerté.

Étymologie du verbe déconcerter : qui trouble le concert, l’ample mélodie ?

Les sons manifestent simplement cette volonté qu’ont les corps de retourner au silence, de disperser une énergie qui leur a été apportée indépendamment de leur propre volonté. 5

Il y a aussi un effet acoustique que le vent cause lorsqu’il est fort, et dont on ne parle jamais : celui qu’il crée dans le trou des oreilles. Ce son est unique en son genre, parce qu’il prend votre corps pour résonateur passif, et que vous ne pouvez le partager avec quelqu’un d’autre, alors même qu’il vous relie au grand bruit général. 6

Bartleby est un résonateur passif. 3

Son corps est lié au grand bruit général, synonyme selon moi de l’ample mélodie de la vie. Comme un corps sonore, il permet au monde de résonner en lui. De part sa disponibilité,

il participe au grand ballet des vibrations. 7

Si Bartleby reste, malgré son apathie, un corps vivant capable de produire l’effort d’écouter, peut-on dire qu’une cymbale écoute, même s’il s’agit d’un objet inanimé ?

Bartleby et la cymbale ont un point commun lorsqu’ils écoutent :

leur passivité.

L’écoute est-elle seulement un acte passif ? Elle semble relever d’un aller-retour permanent entre l’intérieur et l’extérieur. L’aller demande d’ouvrir les portes, de recevoir, demande au corps d’être dans une forme de passivité. Il faudra devenir un contenant pour récolter du contenu.

Mais le contenant doit « concentrer » pour que le contenu ne s’en échappe pas.

L’esprit n’est donc pas une chose, mais un être de pure puissance et l’image de la tablette à écrire sur laquelle rien n’est encore écrit sert précisément à représenter la façon dont existe une pure puissance. En effet, toute puissance de faire quelque chose est, pour Aristote, toujours aussi puissance de ne pas être ou de ne pas faire, sans quoi la puissance passerait toujours déjà dans l’acte et se confondrait avec lui. Cette « puissance de ne pas » est le secret cardinal de la doctrine aristotélicienne sur la puissance, qui fait de toute puissance en soi une impuissance. 8

Je fais de Bartleby, une sorte de sage écoutant qu’il n’est peut-être pas.

Suis-je en train d’essayer de le sauver ?

Il aura en tout cas piqué ma curiosité à propos des personnages muets.

CE GAMIN-LA

Concentration : l’effort de plusieurs choses pour se rencontrer dans un point commun, qu’on suppose leur centre.10 L’écoute, fin mélange de concentration et d’ouverture, demanderait-elle donc de faire l’effort d’être passif ? La passivité a une consonance négative. Mais n’est-ce pas positivement l’acte de laisser passer ? Un laissez-passer ?

Le mot (…) « bruit », c’est, chez Sophocle, le substantif psophos. Un terme du grec ancien peu connu, car il n’a pas produit de dérivé dans notre langue, et qui veut dire « bruit non articulé ». Il se retrouve souvent opposé à phonè – la voix, et par extension le son. 9

Le bruit à la différence du son, selon Sophocle, est ce qui n’est pas articulé.

C’est ce qui n’est pas préhensible de manière intelligible, ce qui n’est pas domestiqué par ce mécanisme du corps qu’est la bouche et qui forme les sons et les sens.

Le son est synonyme de phoné ou la voix. La question du langage à l’intérieur du son est donc primordiale.

Lorsque le bruit devient identifiable, il n’échappe plus au langage.

Ce qui domestique et humanise le son ne vient donc pas de lui, mais de ce qu’on projette sur lui. 3

« Entendre » veut aussi dire « comprendre ».

Entendre un son, c’est entendre un sens présent au-delà du son. Écouter, au contraire, demande de rester disponible à un inattendu, à un incompréhensible à l’intérieur du sonore. Si le sens réussit à se détacher de son rôle premier de « faire sens » et qu’il arrive à résonner, le son pour lui-même mérite qu’on l’entende.

Les corps humains sont-ils capables de résonner physiquement et à travers la vibration inattendue du sens ?

Sont-ce les organes, la chair, la peau, les cellules elles-mêmes qui écoutent ?

Ce gamin-là est l’un des autistes dont s’occupe Fernand Deligny.

Ce gamin-là ne parle pas.

Il émet des sons de temps à autre. Il marche beaucoup, traçant des lignes à travers l’espace, souvent les mêmes. Au début du film « l’autre » n’existe pas pour lui. Et de lui-même, en a-t-il conscience ?

Mais ce gamin-là est profondément là, à chaque instant. Ce que nous pouvons entrapercevoir sur son visage de ce qui se passe à l’intérieur de lui, laisse indiquer qu’il est dans un présent constant du senti, et non du ressenti. Je ne dis pas ressentir parce que re-sentir suppose se sentir sentir.

J’ai la sensation que ce gamin-là écoute de tout son corps. Il m’impressionne beaucoup parce qu’il semble se placer dans l’espace et émettre des sons en fonction de chaque variation vibratoire de l’air. Comme une antenne qui filtre et relaye les nœuds de l’espace. Poussé par une conscience trop aiguë de ce ballet vibratoire, il y concentre tout son temps.

Ce gamin-là, comme Bartleby, n’a pas à proprement parler de volonté. J’entends par volonté un mouvement autoritaire qui va du centre vers l’extérieur. Bartelby et ce gamin-là accueillent l’extérieur vers leurs centres. Comme des instruments à vent placés au milieu d’un courant d’air, ils sonnent.

Ce gamin-là vient souvent près de la rivière. Il se penche et écoute. Il semble se recharger en vibrations sonores, fasciné par l’écoulement fluide et ininterrompu du son. Deligny dit :

Et là il vibre, jusqu’à la moelle, comme une baguette de sourcier. L’eau ! Source ! Rivière, bassin, fontaine. Tous les points d’eau repérés, vibrés. Il arrivait que l’une ou l’autre d’entre nous l’accompagne, jusque dans l’eau. Lui, ne s’y mettait pas, dans l’eau. 10

Le visage tourné vers une épaule, le corps alerte et tendu. L’oreille comme un œil penché sur l’eau qui file. Ce gamin-là est en lisière de terre et d’eau.

Parfois, il met son doigt horizontalement sur sa bouche, suivant la frontière de ses deux lèvres. C’est un geste très rapide qu’il effectue plusieurs fois en tournant sur lui-même. Ce geste est-il une manière de faire bouger ses lèvres comme celles de ceux qui parlent ?

La bouche, lieu de la voix, du langage. Les lèvres, une frontière à nouveau. La vibration circule jusqu’au bout des doigts, comme l’électricité se propage jusqu’aux extrémités, le doigt contre la bouche ouvre un circuit fermé. Le doigt, lieu d’un contact avec l’extérieur, la bouche lieu d’un contact avec l’intérieur. Ce doigt sur une bouche dont le langage est absent.

Un « chut » horizontal. 11

Ce gamin-là n’est pas doué de langage mais il produit des sons. Vifs ! Des sons semblables à des sous-produits énergétiques de systèmes. Ce gamin-là entend et reçoit les vibrations comme une membrane de micro. Son corps est une fine pellicule qui s’approprie chaque déplacement d’air.

Être à l’écoute, c’est toujours être en bordure de sens, ou dans un sens de bord et d’extrémité, et comme si le son n’était précisément rien d’autre que ce bord, cette frange ou cette marge. 12

La frontière, la bordure, la lisière. Ce gamin-là est précisément « en bordure de sens ». Non seulement parce qu’il est mis en marge par la société de l’époque, parce qu’il échappe à notre compréhension et qu’il échappe au langage sensé, mais également, parce qu’il est en bordure « des sens ». Le toucher, l’ouïe, la vue et l’odorat ne sont-ils pas tous confondus ? Entend-il avec les doigts ? Voit-il avec ses oreilles ? D’une certaine manière, il décentralise la perception.

Centraliser réunit en un même centre, sous une autorité unique. Centrer ne suppose pas d’autorité unique. La concentration n’exclut pas la présence de multiples centres. Ce gamin-là concentre et décentralise l’écoute.

« E » ET « H » MUET

Les linguistes qui se sont penchés sur la forme acoustique du français ont ainsi constaté qu’il contient actuellement trente-trois phonèmes à part entière, bien qu’il soit pourvu de trois sons supplémentaires, qui se trouvent désignés tantôt comme « problématiques » tantôt comme « menacés » et tantôt comme des « phonèmes en voie de disparition ». Ils occupent les régions indistinctes aux marges de tout système acoustique ; ils résident dans le no man’s land phonétique où toute langue se heurte à ce qu’elle n’est pas.

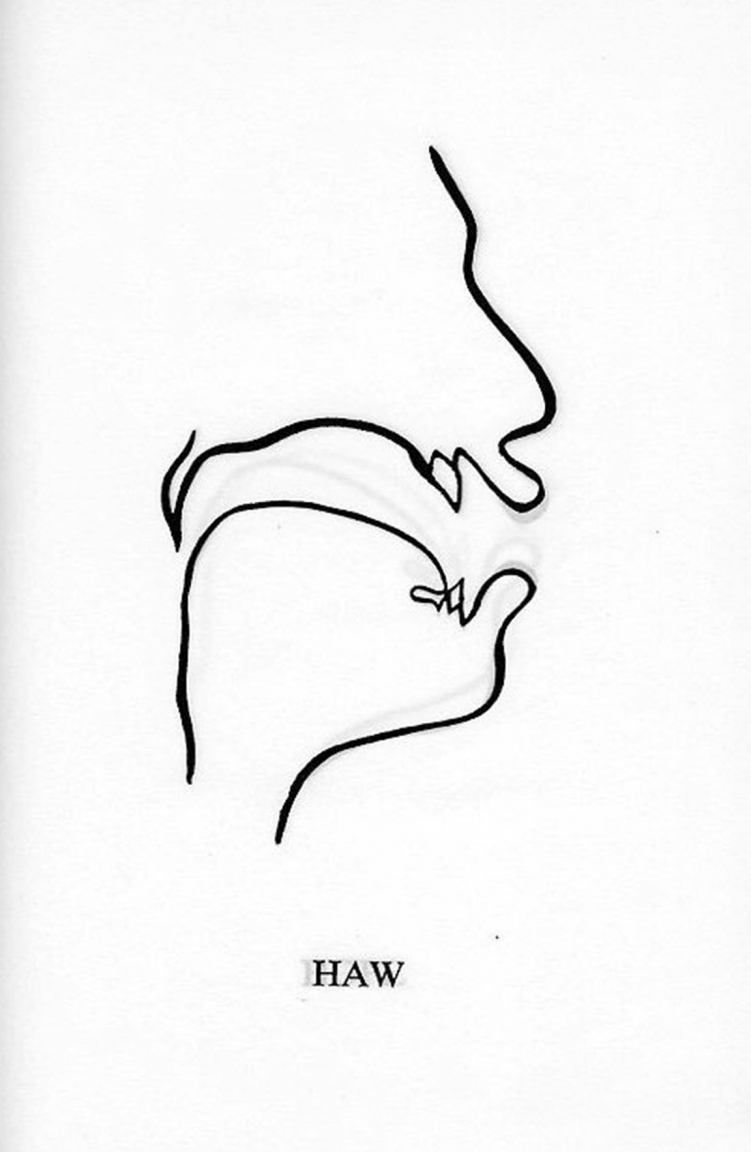

C’est ici qu’il convient de poser le problème du « e ». Le son quelquefois noté {e} (…) est généralement décrit, du point de vue articulatoire, comme un son central, mi-ouvert mi-fermé, mi-antérieur mi-postérieur, et même mi-labialisé : la réalité, on le verra, est un peu différente. Il est quelquefois qualifié de e caduc, et il est vrai que parfois il tombe en effet et disparaît ; ou encore de e muet, mais c’est quand il n’est pas muet qu’il peut être caractérisé comme phonème, sinon il ne correspond plus à aucune réalité observable – autant dire qu’il n’est plus rien du tout (…). 13

Lettres « muettes », que sont le E et le H, dénuées de son.

Le personnage E est français. Mi-ouvert mi-fermé, mi-antérieur mi-postérieur et même mi-labialisé il est, comme Ce gamin-là, en bordure des sons et des sens.

Présent et disponible à l’extrémité des mots, il peut sonner ou ne pas sonner.

E est tantôt muet, tantôt caduc.

À la fin d’un mot, fier mais humble, il se tait.

Au milieu d’un mot, peu à peu et insidieusement, on lui retire totalement le droit de parole.

Samdi ? Pas dproblèm, à dmain !

Tantôt il se tait, tantôt il est tu.

Toute puissance d’être ou de faire quelque chose est (…) toujours aussi puissance de ne pas être ou de ne pas faire (…). 14

Pourquoi prêter tant d’attention à un son qui ne semble pas même en être un, et n’est, au mieux, qu’un « lubrifiant phonétique » ?

La réponse est simple. Il est un champ où cet e « obsolète », « muet » ou « atone » joue un rôle décisif : la poésie. 15

Ce n’est pas E qui décide.

Il dépend du lieu où il se trouve, du par qui et du pourquoi il est écrit

ou dit. Il est connecté à son environnement.

Concentré, il attend patiemment son tour.

E apporte un fervent soutient à l’art des sons.

Il intervient le plus souvent lorsque écouter et entendre s’accordent :

en poésie. Là où sons et sens, tous deux et tout autant sonnent.

Le personnage E permet à certains vers d’être complets. Il fait don, quand on le lui demande, de sa sonorité discrète incarnant alors

à ce moment-là, le pied le plus important du vers.

Il soutient le flux rythmique des mots.

Il est également possible, pour une lettre, de disparaître à plusieurs reprises et de reparaître, tel un esprit, bien après que son décès a été prononcé. Un exemple classique en est le graphème h, que depuis fort longtemps on ne retrouve plus à l’initiale de son nom français, « ache ». Signe de ce que les linguistes qualifient de simple aspiration ou de fricative gutturale, la lettre h appartient à l’alphabet de presque toutes les langues qui emploient les caractères latins. Pourtant, la valeur qu’elle désigne demeure souvent imperceptible à l’oreille ; et, dans le passage d’une langue à l’autre, elle est presque toujours la première à disparaître. Les conséquences ne sont pas négligeables. Poète aux h multiples, au nom doté des deux types d’aspiration (le h pur, et le h plus constrictif), Heinrich Heine le savait bien, pour en avoir lui-même fait les frais. Dans les Mémoires qu’il rédigea entre 1850 et 1855, il commente l’altération que son nom eut à subir à l’occasion de son émigration hors d’Allemagne : « Ici, en France, aussitôt après mon arrivée à Paris, on traduisit mon nom allemand de Heinrich par Henri ; je dus m’en arranger, et finir par me nommer moi-même ainsi en ce pays, puisque Heinrich ne convient pas aux oreilles françaises et puisque les Français, en général, disposent de toutes les choses du monde à leur aise. Jamais non plus, ils n’ont su prononcer convenablement Henri Heine, et pour la plupart je m’appelle Mr. Enri Enn ; beaucoup réunissent les deux mots en un seul et disent Enrienne et quelques uns m’appelèrent Mr. Un Rien. » 3

Le personnage H, quant à lui est international.

Il existe dans les langues anciennes et se retrouve, sous de multiples formes, dans nos langues actuelles. Il traverse le temps, gagnant sa place et sa légitimité peu à peu. H est à peine perceptible. Il scande discrètement les syllabes et les mots, gérant flux et reflux.

Il est le souffle, l’aspiration.

Le personnage H allemand permet de séparer les syllabes les unes des autres. N’étant pas tout à fait muet, il fait tout de même son travail très discrètement. Rien qu’un léger Hhha ou Hhhé coiffant et décoiffant le reste d’une syllabe.

Ses interventions, permettant à monsieur Henri Heine de ne pas devenir monsieur Un Rien, sont essentielles.

Sans lui, plus d’un mot se serait transformé en bouillie informe et incompréhensible.

Tant comme son que comme signe, le h tendit à devenir caduc. Au cours des siècles où l’on parlait le grec classique, le phonème autrefois consonantique céda progressivement la place à une « aspiration initiale », faible mais audible. Concomitamment, le graphème H, qui n’était plus que l’ombre de lui-même, diminua en taille, jusqu’à perdre la place qui lui revenait de plein droit dans l’écriture. Plus tard, lettrés et copistes abrégèrent encore davantage le signe, le ramenant à une marque diacritique place devant la voyelle modifiée, à peine plus grande qu’un point et ressemblant de très près à notre apostrophe moderne. De là la forme ultime

du graphème dans l’écriture hellénistique : ‘, signe qualifié depuis non de lettre, mais d’« esprit ». 3

Le personnage H français est, quant à lui, anarchiste et schizophrène.

Il refuse toutes règles.

Border-line. Il interroge et gêne tous les étymologistes.

Libre d’agir quand il sent que le mot le demande, il est tantôt aspiré, tantôt muet. La différence est très fine.

H muet n’agit aucunement sur les sons. S’il est présent entre deux syllabes, ces dernières ne se gêneront pas pour se lier. Les Heures, les Hommes, un Hôtel.

À l’inverse, H aspiré avale complètement les liaisons, il s’en nourrit. En une bouffée, il scande les syllabes. Les #Halles, une #halte, en #haut, le #hasard de la vie. Indiscipliné, il se fait remarquer par le trou acoustique qu’il crée.

Dans le texte Écholalie, essai sur l’oubli des langues, il est qualifié d’esprit. Comment en vient-on à appeler une lettre, esprit ? Spiritus signifie souffle. H anime un mot par son souffle. « Animer » provient étymologiquement d’animus : souffle, respiration, âme, halo. H lie et délie les sons, les syllabes et les mots en les enveloppant d’une fine pellicule de souffle, expirant ou aspirant comme un doux halo lumineux.

Le personnage H est-il un souffleur ?

Le souffleur au théâtre est un individu, sous l’espace de représentation, dont le rôle est de palier les oublis et les « trous » des acteurs. Il s’assure de la fluidité des échanges, des vibrations et des déplacements.

Il est invisible.

Il est attentif.

Il sous-tient.

Il tient la scène.

Le souffleur, enrobe ses mots d’un courant d’air qui se déploie dans l’espace jusqu’aux oreilles du conteur et transmet, ainsi, toute son énergie et son attention à celui qui dit haut et fort.

Extrait de Horror or Party Beach, 1964.

The Singer’s Manual of English Diction, Madeleine Marshall, 1953.

LE “MOI” ET LE “SOI”

Finalement nous ne valons que par l’essentiel, et si on n’y a pas trouvé accès, la vie est gaspillée. Dans nos rapports avec autrui, il est de même, décisif de savoir si l’infini s’y exprime ou non.

Mais je ne parviens au sentiment de l’illimité que si je suis limité à l’extrême. La plus grande limitation de l’homme est le Soi, il se manifeste dans la constatation vécue du : « Je ne suis que cela ! » Seule la conscience de mon étroite limitation dans mon Soi me rattache à l’illimité de l’inconscient. C’est quand j’ai conscience de cela que je m’expérimente à la fois comme limité et comme éternel, comme l’un et comme l’autre. En ayant conscience de ce que ma combinaison personnelle comporte d’unicité, c’est-à-dire, en définitive, de limitation, s’ouvre à moi la possibilité de prendre conscience aussi de l’infini. Mais seulement comme cela. 16

Bartleby s’absente de lui-même au fil du récit, il regarde le mur aveugle, comme dans une posture de méditation, pour entrer en lui-même, « en soi-même » se connectant ainsi au monde. Ce gamin-là est autiste, apparemment incapable de communiquer avec autrui. Pourtant il est relié, dans ses gestes, dans ses déplacements aux éléments qui l’entourent. Le soi, élan de vie harmonisateur. Ce gamin-là s’harmonise, cherche un équilibre. Sur scène, son soi transpire puisqu’il n’existe pas en son propre nom. Le personnage E et le personnage H, sont tous deux des lettres prêtes à sonner ou à s’absenter quand la phrase le leur demande. Elle sont, en soi, connectées à leur contexte.

Confrontés en permanence à l’idée du seuil et de la frontière, ces personnages s’y développent et y grandissent. Je ne vois pas cette limite comme une paroi à laquelle ils se heurtent mais comme un lieu où se situe leur conscience du monde. Mes personnages muets, n’ont de choix que de résonner à travers d’autres vibrations que celles de leur propre voix. Ils se doivent d’être ouverts du dedans au dehors et du dehors au dedans. Même parlant, j’aimerais que les corps, plus disponibles, se laissent traverser joyeusement par un courant d’air, un geste, un rideau qui se ferme, par un caddie se déplaçant sur le bitume, par un silence un peu trop long, ou un regard furtif, par le léger bourdonnement du frigo, ou les sons grinçants des tongues d’un maître nageur au bord d’une piscine, par une mouche, le long nez du voisin, par les gestes mécaniques mais plein de délicatesse de la bibliothécaire ou son accent venu d’ailleurs, par un caillou, le gigotement d’un doigt de pied à travers une jolie chaussure rouge ou bleue, par une page qui se tourne lentement, ou le crissement d’une cuillère dans le creux d’un melon…

- MELVILLE, Herman, Bartleby, 1853 ↑

- FORT, Bernard, Ce qui s’est produit au ⅩⅩe siècle, les modifications de l’écoute (reportage radiophonique : www.intempestive.net), 28 février 2014. ↑

- Ibid. ↑

- RILKE, Rainer Maria, Notes sur la mélodie des choses, 1898. ↑

- FORT, Bernard, op. cit. ↑

- CHION, Michel, Le Promeneur écoutant, 1993. ↑

- RILKE, Rainer Maria, op. cit. ↑

- AGAMBEN, Giorgio, Bartleby ou la création, 1995. ↑

- NANCY, Jean-Luc, À l’Écoute, 2002. ↑

- DELIGNY, Fernand, Ce Gamin-là, 1976. ↑

- CHION, Michel, op. cit. ↑

- NANCY, Jean-Luc, op. cit. ↑

- HELLER-ROAZEN, Daniel, Écholalie, essai sur l’oubli des langues, 2007. ↑

- AGAMBEN, Giorgio, op. cit. ↑

- HELLER– ROAZEN, Daniel, op. cit. ↑

- JUNG, Carl Gustave, Ma vie, 1966. ↑